Opalとは何か―Googleが試験運用する新「バイブコーディング」アプリの概要

Google は 2025 年 7 月、米国の Google Labs 内でテスト公開している新ツール「Opal」を披露した。

Opal はテキストで指示を書き込むだけでミニ Web アプリを生成できる「バイブコーディング」型のサービスで、ユーザーは自分で一行もコードを書かずにアプリを作成できるほか、ギャラリーに公開された既存アプリをリミックスして改変することもできる。

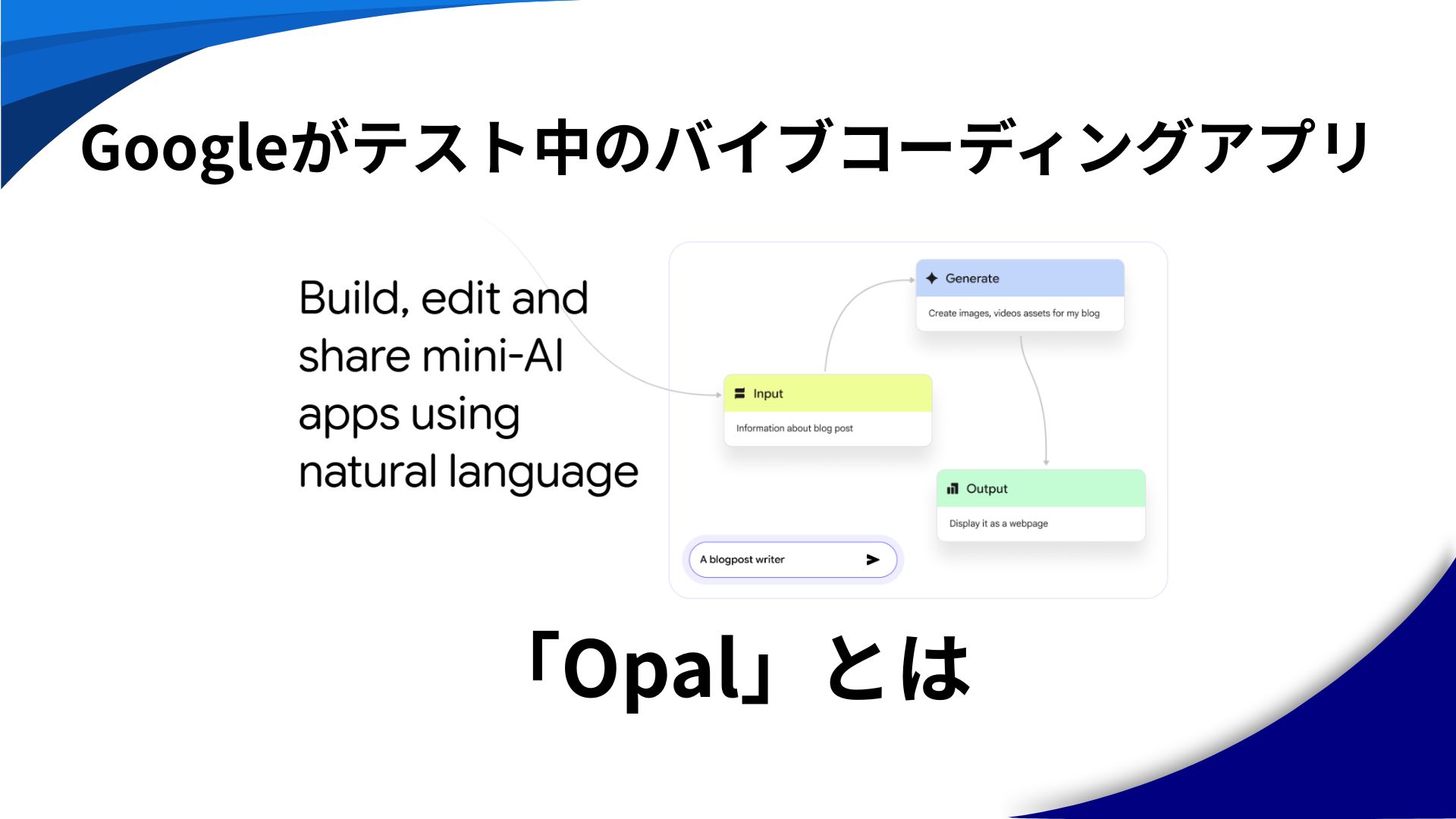

生成が完了すると、入力・出力・生成ステップを視覚的に並べたワークフローが編集パネルに表示され、各ステップをクリックしてプロンプトを確認・修正したり、ツールバーから手動で処理を追加したりできる仕組みだ。

完成したアプリは公開用リンクとして発行でき、他ユーザーは自分の Google アカウントで試用可能になる。Google にはすでに開発者向けの「AI Studio」が存在するが、Opal はビジュアル中心の操作性を打ち出すことで、より幅広い層―とりわけ非エンジニア―の取り込みを狙っている。

競合領域には Canva や Figma、Replit などノーコード/ローコード系の既存サービスが並び、Google はこれらに対抗する新たな選択肢を提示した形だ。

テキスト入力だけでWebアプリを生成―Opalの主要機能と利用フロー

Opal では、利用者が作りたいアプリの内容を自然言語で入力するだけで、複数の Google 製 AI モデルが組み合わさり、自動的にミニ Web アプリが生成される。

生成された直後に表示されるのが、入力・AI 処理・出力といった工程を箱で示したビジュアルワークフローだ。各ステップをクリックすると、そこで使われているプロンプトやパラメータがパネルに展開され、文章を修正したり、ツールバーから新しい処理ステップを挿入したりできる。この編集は GUI だけでなく、「この工程を Gemini Pro に置き換えて」などとテキストで指示しても反映されるため、コードを一切書かずにロジックを調整できるという。

初めて使うユーザーは、テンプレート集「Gallery」から既存のミニアプリを選び、自分の用途に合わせてリミックスする方法も選択可能。たとえば、ブログ記事を要約するテンプレートを呼び出し、要約後に画像生成ステップを追加するといった拡張も数クリックで完結する仕組みだ。

完成したアプリは「Publish」を押すと専用 URL が発行され、他のユーザーは自身の Google アカウントで即座に試用できる。現在は米国のみの公開ベータとして Google Labs 内で提供されており、利用には Labs での早期アクセス登録が必要だ。

ノーコード/ローコード競争の現在地―Opalが参入する市場と既存プレイヤーとの位置づけ

近年、ソフトウェア開発を巡る最大の構造変化は「コードを書かない開発」が当たり前になりつつある点だ。

ガートナーは「2025 年までに企業が開発する新規アプリの 70 % がノーコード/ローコード技術を採用する」と予測しており、市場規模は 2024 年に 287.5 億 USD に到達、2032 年には 2,644 億 USD 規模へ成長するという推計も出ている。

この急成長を牽引している筆頭がマイクロソフトの Power Platform だ。最新の Forrester Wave™(Q2 2025)でリーダーに選出され、月間アクティブユーザーは 5,600 万―エンタープライズが求めるガバナンスや拡張性を備えたまま、自然言語と AI エージェントによる「生成ページ」機能を追加し、従来のドラッグ&ドロップ型ローコードを AI 主導のアプリ生成へと進化させつつある。

一方、スタートアップ勢も資金調達とユーザー獲得を加速させている。米 StackAI は 2025 年 5 月、ノーコード AI エージェント構築プラットフォームとして Lobby Capital などから 1,600 万 USD のシリーズ A を調達した。デザインツール系では Canva や Figma がノーコード機能を拡充し、Replit は「Agent」によりチャットで Web アプリを生成する実装を打ち出すなど、大手から新興まで参入の厚みが増している。

こうした百花繚乱の市場に、Google は Opal を投入した。

特徴は「バイブコーディング」と呼ばれる超単語指向のプロンプトと、処理工程を箱で示すビジュアルワークフローの組み合わせだ。従来のローコードが「UI コンポーネントを並べる」体験だったのに対し、Opal は最初から生成 AI がコードを代書し、ユーザーは工程ごとのプロンプトを微調整する―つまり言語と視覚の両面で「後編集」に集中できる設計である。Google AI Studio と Gemini Pro を下支えに持つことで、生成精度とスケーラビリティを同時に担保し、エンタープライズ志向の Power Apps と、個人/スタートアップ志向の Bubble・Replit の中間を狙うポジションに立ったと言える。

Opal のローンチは、生成 AI 時代のノーコード/ローコード競争が「プロンプト駆動+エージェント駆動」のフェーズへ進んだことを示している。

今後は、①既存業務システムとの安全な統合、②生成過程の可観測性、③多言語・多モーダル対応、といった領域で各社が差別化を図る構図が強まるだろう。その中で Google が実験的プロダクトを Labs で早期公開し、ユーザーのフィードバックを素早く取り込む戦略は、後発ながら巨大エコシステムを武器にシェア奪取を狙う動きと読み解ける。