2025年2月15日に発表されたニュースでは、AIリサーチツール大手のPerplexityが、新たに「Deep Research」機能を自社製品としてリリースしたとのこと。

Deep ResearchといえばOpenAIやGoogleなどが提供していたもので、それぞれ自社の大規模言語モデルを核として、深いリサーチや専門的な分析レポートを生成するというものです。

では、今回PerplexityがリリースしたDeep Research機能はどう違うのでしょうか。

OpenAIのDeep ResearchとPerplexityのDeep Researchの違い

両者ともこの機能についての紹介ページを設けていますが、そこから分かる違いとしては次のことが挙げられます。

まずは、実行時間の違いです。

Perplexityのほうでは、プロンプトを入力してクエリ実行後、2~4分で包括的なレポートを生成するとされています。多くの調査タスクで3分以内に完了すると述べられていて、早さが強調されているのが特徴となっています。

一方でOpenAIのほうでは、複雑なタスクの場合、実行に5~30分かかるとされ、実際に利用者からも「結構時間がかかる」とその時間の長さが懸念点として挙げられることもあります。

調査レポートの品質はとりあえず置いといて、実行時間の長さに大きな違いがあるのが大きな違いとして挙げられます。

他の違いについては表でまとめてみました。

| 項目 | Perplexity DeepResearch | OpenAI DeepResearch |

|---|---|---|

| 処理時間 | 一般的に2~4分、場合によっては1~3分で完了 | タスクの複雑さに応じ、5~30分かかる |

| 情報処理アプローチ | ・ユーザーのプロンプトに応じ、数十回の検索、文書の読み込み、コーディング機能を駆使し、反復的な推論で調査計画を洗練。 ・ウェブ上のテキスト情報を中心に処理し、必要な情報源を即時に統合する。 | ・次世代のo3モデル(Webブラウジング・データ分析に最適化)を基盤に、多段階の調査・推論を自律的に実施。 ・テキストだけでなく画像やPDFなど多様なデータソースを横断的に収集・統合し、調査手順の確認プロンプトを通してユーザーと対話的に調査方針を決定。 |

| 主要機能 | ・調査内容を自動で網羅的に分析し、包括的なレポート(PDF、Markdown、専用「Perplexity Page」)として出力。 | ・サイドバーに調査プロセスや引用元の要約を表示し、根拠の透明性を確保。 ・将来的には画像埋め込みやデータ視覚化など、付加的な出力形式の拡充も予定。 |

| 利用条件 | ・無料版:1日5クエリまで利用可能。 ・Pro版:月額約20ドルで1日500クエリまで ・現時点はWeb版のみ利用可能。 ・近いうちにiOS、Android、Macへの展開予定。 | ・現状はChatGPT Proユーザー限定(月額約200ドル/約3.4万円)、月間100クエリまで利用可能。 ・Plus、Team、Enterpriseプランへの展開も予定とサム・アルトマン氏が12日に発表 |

| ベンチマーク・性能 | ・Humanity’s Last Examで21.1%の精度、SimpleQAで93.9%の精度を記録。 ・他社(Gemini AdvancedやChatGPT Proなど)と比較して、無料版でも最速の所要時間を実現。 | ・Humanity’s Last Examでは26.6%の精度を達成(従来モデルを大幅に上回る)。 ・タスクの難易度や推論時間により性能が向上する傾向があるが、複雑なタスクでは精度が低下する傾向も。 ・GAIAなど現実問題解決型ベンチマークでSOTAを更新。 |

この表を見てみると、Perplexity Deep Researchは無料で気軽に試せる点と短時間(2~4分)でのレポート生成に優れていることが魅力で、ライトユーザーや日常的な情報収集に最適だと感じます。

一方、OpenAI Deep Researchは、より複雑で専門的な調査タスクに対応できる高精度な分析力を持つものの、その分処理時間が長く、利用には高額なProプランが必要となるため、専門的な用途や高い信頼性を求めるユーザー向けと言えます。サム・アルトマンが言う通り、PlusプランでもDeep Researchが回数使えるようになれば、ミドルユーザーにも良いかもしれません。

また、出力形式や引用の透明性、技術的背景などの面でも違いが顕著です。Perplexityは、結果をPDFや専用ページとしてすぐ共有できる使いやすさに重点を置いており、初心者にも扱いやすい仕様です。対して、OpenAIは多段階の推論や多様なデータソースの統合を行うことで、より深い洞察や検証可能なレポートを提供するという、品質重視のアプローチが取られていると思われます。

ちなみにGeminiのDeep Researchは、無料では使えません。Google AI Studioでは利用できないのでご注意ください。

個人の場合は、Google AIプレミアムプラン(月額2,900円、初月無料トライアルあり)か、法人ならばGemini Business(月額2,260円)/Gemini Enterprise(月額3,400円)で利用することが可能です。

100万トークンのコンテキストウィンドウを活用しているので、参照するウェブサイトなどがおおいのも特徴ですね。

実際にPerplexity Deep Researchを使ってみた

データの調査・分析・評価

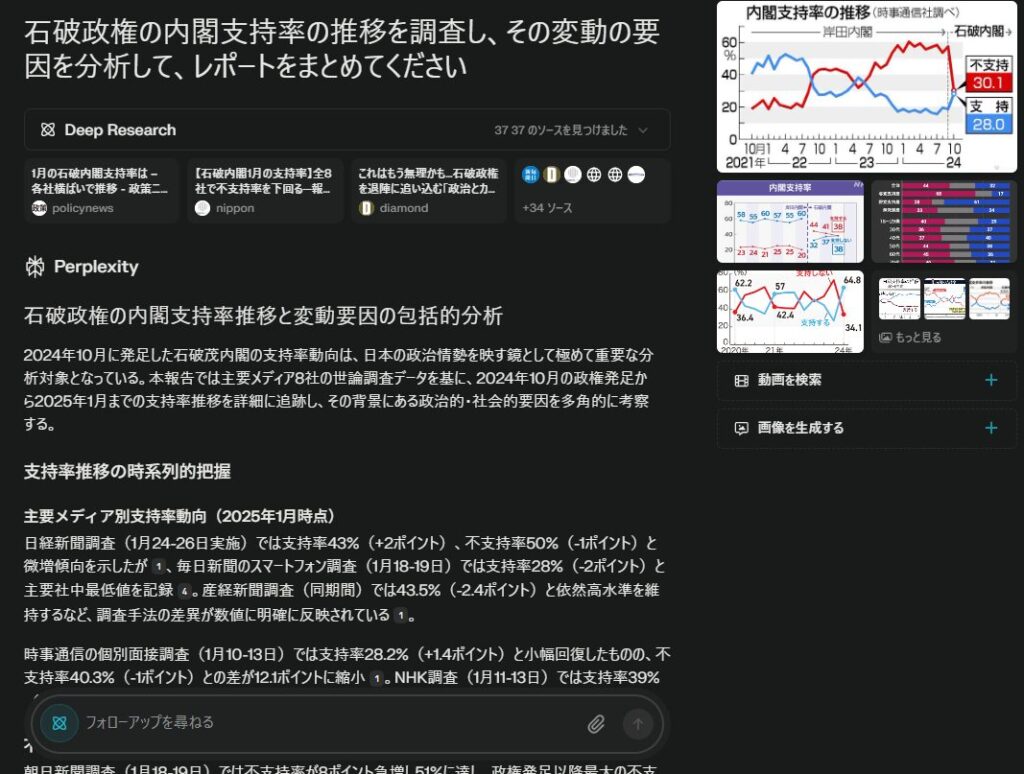

まず「石破政権の内閣支持率の推移を調査し、その変動の要因を分析して、レポートをまとめてください」とプロンプトを入力してみた。

過去のデータの調査とその分析を、様々なウェブサイトなどの情報と総合してレポート化するタスクとなります。

時系列的に複数の調査結果を参照し、政治的なテーマに対して多面的に評価し、なるべく客観的な見解を提示できるよう努めていることが読み取れます。

また、多数の情報源を参照しながら情報を要約していることで、ユーザーの問いに対して単なる数字やデータの羅列ではなく、背景に潜む政治的・社会的要因をも踏まえた深い洞察を提供しようとする意図がうかがえます。

エクスポートにはPDF・マークダウン・Perplexity Pageが選べます。Perplexity Pageというのは、Perplexityの出力をもとにWebページとして公開することができる機能のことですね。あとから画像を入れたり見出しを変えたりと編集することもできます。

PDFで出力してみた結果は以下のファイルから確認してみてください。

学術研究の調査・展望

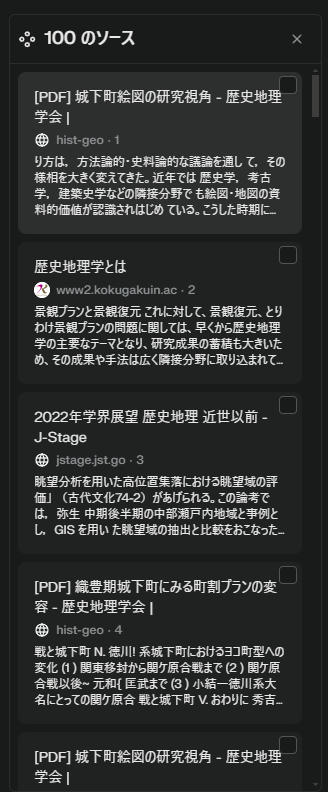

「日本の城下町に関する地理学的研究の展望を教えて下さい」と学術的な情報調査(学会論文やジャーナルなどへのアクセス)が可能かどうかも試してみました。

今回は展望ということで、広く城下町研究に関する情報を取得してもらい、まとめてもらいました。

こうしたレビューは修士の学生でもなかなか書くことの難しいレポートになりますが、Perplexityではその内容の評価は置いといて、数分で100個のソースから情報を取ってきてまとめてくれたので、研究課題に取り組む学生の強い味方になることは間違いないかなと思いました。

内容的にも頓珍漢なことを言っているわけではなく、下調べとして使えるレベルだと思います。

さすがに書籍の情報を取ってくることは難しかったので、本格的な研究にそのまま利用するのは避けるべきですが、おおまかに情報を知るうえでは活用したほうが理解が進み、利用したい学生は多いだろうと感じました。

出力内容のPDFは以下のとおりです。

このように、データの分析から専門性の高い情報まで、幅広くそして高い精度で利用できるPerplexityのDeep Researchは研究に励む若い人たちや時事問題に敏感なビジネスマンなど、多くの人にぜひ使ってほしい機能であることが分かりました。

とはいえ、あくまでも生成AIが出力した内容は「素材」として評価し、活用する際にはそのまま利用するのではなく、自分なりに解釈していくことを忘れないでください。

ソフトバンクやワイモバイルユーザーであれば、まだ専用フォームからPerplexity Proが1年間無料(1ユーザー1回限り)なので、まだ適用していないかたはインターネットで調べてやってみてください。

「回数制限が不満かつ実行時間の早さが気になる、でもChatGPTのProプランが厳しい」という方は、追加でPerplexityに課金することを考えても良いかもしれません。