企業での生成AIの導入は大企業を中心に着々と進みつつある昨今、中小企業においても生産性の向上のために生成AIを活用したいと考える経営者の方も多いのではないでしょうか。

大企業の場合、資本もあり設備投資の一環として生成AIをカスタマイズして導入することも選択肢に上がるわけですが、中小企業の場合そう簡単にはいかない現実もあるかと思います。

特に、セキュリティ面などの不安から従業員に生成AIを業務で利用させたくないと考えている経営者や、実際にどのような場面で利活用できるのかがあまり把握できていない場合もあるかもしれません。

そこで、公的な組織である自治体ではどのように生成AIが活用されているのかに目を向け、大企業でない場合でも現場から生成AIを活用する方法を考えてみたいと思います。

自治体での生成AIの利用状況は?

総務省情報流通行政局地域通信振興課自治行政局行政経営支援室の「自治体における生成AI導入状況」(令和6年7月5日)によると、令和5年末時点で都道府県の過半数、政令指定都市で4割、その他の市区町村で約1割の自治体が生成AIを導入済みとしており、大規模な自治体から生成AIの導入が進んでいることがうかがえます。

さらに、今年1月の総務省資料*1では都道府県・政令指定都市ともに生成AIを100%導入済みで、その他の市区町村では50%が導入済みとなっています。導入予定がない、もしくは導入の検討をしたが導入に至らなかったのは28%で、2024年の1年間で急速に自治体にも生成AIが広がっていることが分かります。

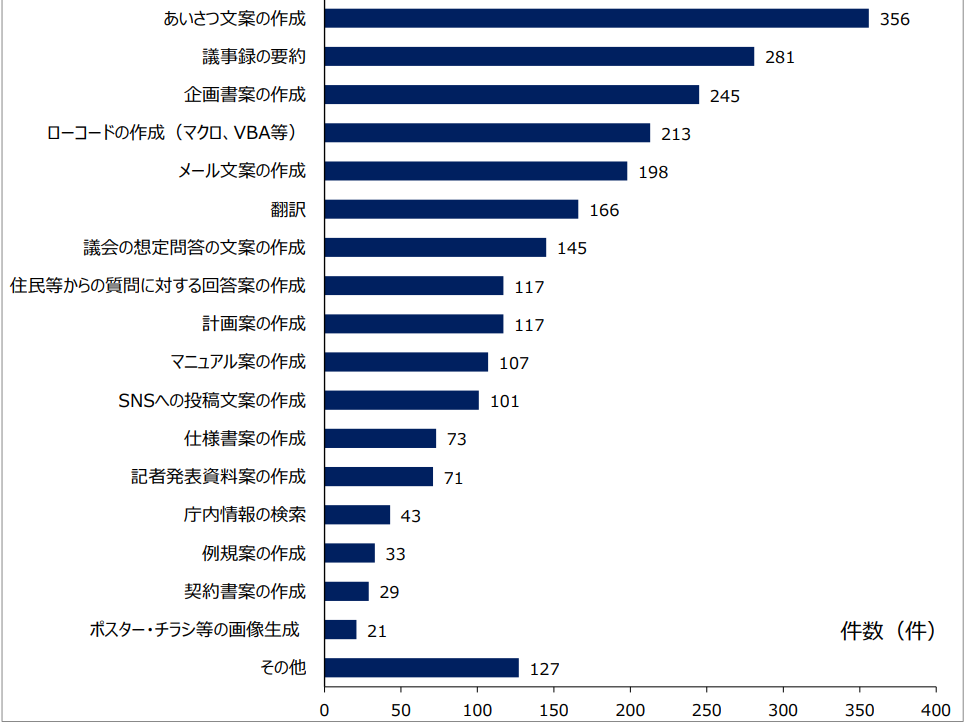

さて、自治体における具体的な活用事例としては次のようなものが挙げられています。

一番多いのはあいさつ文の作成で、次に議事録の要約、企画書の作成、ローコードの作成、メール文の作成、翻訳・・・と続いています。ポスター等で使用する画像を生成する事例もありますが、主にはテキスト生成で資料や文書の作成、コードの作成をすることが多いようです。

特に、あいさつ文の作成といったを繰り返しの業務では、定型文が用いられることも多いこともあってか、職員の生産性をあ下げてしまったり労働意欲がわきにくい業務であることから利用事例も多く、自治体職員の19.6万人が利用しているようです。さらには導入効果として年間1500時間に上る労働時間を削減できているようです。

また、手作業では長大な時間がかかってしまうものの、生成AIを活用すれば大幅に業務を短縮できる事例の一つとして、「議事録の作成」や「問い合わせ対応」などがあります。

議事録の作成は各自治体や企業によってそれぞれの雛形がある場合も。若手の業務とされながら、議事録の作成に時間を使わせてしまっている例はよく見かけます。自治体でも議事録の作成業務で生成AIを活用しており、1件の作成に半日程度かかっていたものが1時間以内には収まるのでは、とされていて、生成AIの導入効果が高い事例になっています。

問い合わせ業務では、自治体の場合住民からの質問に回答する場面が主です。

基本的に問い合わせに対する回答を作成する際は回答の骨子を職員が考える必要はありますが、1から考える必要は生成AIのおかげで減っていると考えられます。

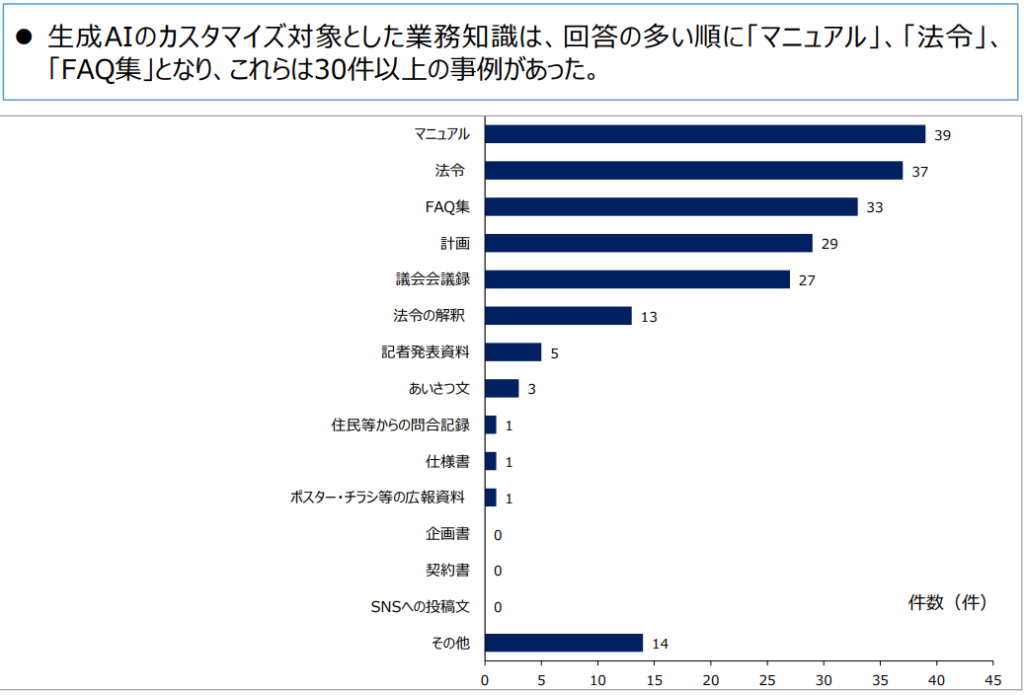

外部の資料を参照して生成AIの回答に反映させるRAGといったものを使って生成AIをカスタマイズすることで、回答案を作成する際の職員の負担はより軽減されていると思われますが、冒頭の総務省資料によると生成AIをカスタマイズして利用しているのは489団体のうち17%にとどまっています。

とはいえ、これは「自社用にカスタマイズしないといけない!」と思い込んでしまっている経営者からすると、もっと気軽に生成AIを導入してみようという結果になるのではないでしょうか。

ちなみに自治体の生成AIのカスタマイズの方法として、

①既存の生成AIモデルに業務知識を再学習させて微調整するファインチューニング

②生成AIモデルはそのままに、外部ソースとして業務知識を参照させる

の2つに大きく別れています。

①の方法を取っているのが16件なのに対し、②の方法を取っているのが64件であることからも分かる通り、②の方法の方が簡単にカスタマイズできます。

GPTsも②の一つといえますし、ファイルをアップロードしてチャットのやり取りをしていくのも②のアプローチだと言えます。②のメリットとしては業務知識が変化した場合でも、外部ソースを更新するだけで対応可能なのに対し、①の場合は一度ファインチューニングすると、業務知識の更新に合わせた再調整が必要になってしまい、コストがかさんでしまうことです。その代わりモデル自体に手を加えるので、うまくやれば一貫性は上がると言えます。

活用の具体例

先ほども述べたように、自治体での生成AI導入事例として多いのは議事録の作成です。

議事録作成のフローとしては、会議を録音→会議終了と同時に文字起こし→生成AIで議事録を仮作成→手直しして完成、という流れになります。

また、文字認識を活用することにより、職員の健康診断の結果や、発電所の発電記録といったデータ乳路yく作業を自動化し、年間2万時間以上の作業時間を削減できているという結果に。

とてつもない業務効率化に生成AIが役立っています。

また、総務省の資料*2によると、自治体によっては独自の取り組みも進んでいます。

神戸市は住民に対するサービスのサービスデザインを検討する際に生成AIを活用し、広報誌などの作成にあたってペルソナやカスタマージャーにの作成を行っています。

湖西市ではSNS投稿文案の作成のほか、調達仕様書の作成にも生成AIを活用し、業務効率化に大いに役立っているとのことです。

また、生成AIを活用している各自治体では、活用できるプロンプト例を自治体間で共有したり、勉強会を開くなどして、職員の円滑な生成AI利用に役立てています。

自治体の事例から学び導入する

まだ生成AIを利用できていない企業においては、こうした自治体の活用事例が大いに参考になります。というのも公的機関である自治体にとってセキュリティとの兼ね合いをどうするか、自治体から見て顧客である住民は、商品やサービスによってターゲットが絞られている企業の顧客と違って、その地域に住む人たち全員が対象であるため、住民も職員も取り残さない生成AIの導入が図られています。

これは、生成AIを導入したことによる社員教育のあり方やカスタマサポートに生成AIを導入したい企業にとっての先行事例として貴重なノウハウを吸収できるものとなります。

どこまで導入するかによっても自治体にや企業によっても異なるので、ぜひいろいろな導入事例を参考にしてみてください。今回は自治体を例にしてみました。

導入事例を詳細に読んでみたい方は下記の総務省資料などにアクセスしてみてください。

*1 総務省(令和7年1月)「自治体におけるAIの利用に関するワーキンググループ(第1回)事務局提出資料」

*2 総務省情報流通行政局地域通信振興課自治行政局行政経営支援室(令和6年7月)「自治体におけるAI活用・導入ガイドブック<別冊付録>先行団体における生成AI導入事例集」